标题: [新闻] 转一贴:任天堂WiiU为什么失败?游戏开发者曝内幕 [打印本页]

作者: 囧rz-- 时间: 2014-1-24 21:30 标题: 转一贴:任天堂WiiU为什么失败?游戏开发者曝内幕

凤凰网 2014-01-23 09:51

几年前,任天堂的Wii在电玩产业历史上可以说是缔造了历史般的销售纪录,创造一股热潮,甚至被誉为蓝海奇迹。在2012年,任天堂推出了Wii的后继机种Wii U,Wii U同样走异质产品路线,但其销售却不是相当顺遂。今年两位主要对手,微软(Microsoft)与索尼(Sony)双双推出其接班机种Xbox One与PS4,两台主机在耶诞假期,横扫欧美各国,Wii U完全难撄其锋。日前,欧洲最大游戏网站Eurogamer,刊登出一位拥有Wii U开发经验的游戏开发者某君(后以X表示之),讲述他为Wii U开发游戏时遇到的种种事情,或许可以从一位开发者的角度,让我们看看任天堂在这台主机到底出了什么问题。

文章太长,不一句句翻,请见谅。原文以第一人称叙述,翻译以第三人称叙述。

X在任天堂首度向厂商披露Wii U信息的时候就参与其中。他在一间第三方厂商开发团队*中负责硬件,协助公司开发出一款市面上较成功的Wii U游戏。这次Wii U迎来其发售后第二个耶诞商战,但销售表现仍然让人失望,主机未来陷入不确定,他遂有想出来告诉世人参与开发Wii U游戏,与任天堂合作的真实状况到底是什么样子的想法,让大家知道一些Wii U起伏的来龙去脉。

*第三方厂商:在游戏业界中,指不属于任何主机厂商且没有固定支持特定主机厂商的自由游戏开发厂商或发行商。

但首先,X先从一台游戏主机大致的开发流程说起:

主机开发第一个阶段,主机厂商会花很长一段时间研究、开发想要达成的目标,还有起草大略设计。设计草稿出来后,开始找各零件制造商,针对技术与成本等考虑要件来进一步完善设计。

一旦基本硬件设计大致底定,内部软件(SDK)团队就加入主机开发团队,开始为硬件撰写内部程序代码/驱动程序,还有进行运行硬件必须的种种测试。然后主机开发团队对硬件、成本与推出时程都敲定后,就开始对游戏开发者们介绍新主机。

最先接触的游戏开发者会是第一方开发商**,收集他们对新主机的想法、反应或意见。他们的意见可能会(也可能不会)影响硬件设计。在这阶段硬件的设计可能有所变动,不过机会不大,因为零件制造商调整他们的芯片产线要花额外时间。

第一方开发商的看法收集完之后,主机商会开始找特定的第三方游戏开发商,如UBI、Take-Two与EA等。主机厂商必须说服、诱惑他们为其新主机开发游戏。因为如果没有他们游戏,还有他们所提供的收入,主机很快就会开始烧钱,成为套住主机厂商脖子的一条绳子。

开始对第三方厂商介绍主机后,基本上就不太可能再出现任何重大硬件设计变更,除非是有办法透过软件就能改变的东西(如处理器运作频率、操作系统(OS)的time slice等),或是很简单就加入的组件,如更高容量的内存模块。而X就是在这阶段进入Wii U的游戏开发。

*第一方开发商:隶属主机厂商的游戏开发团队,无论是公司内部直属团队或是子公司等。

某日,X被告知任天堂要过来开会,X心想应该就是要来讲新主机,因为谣言已经传好几个礼拜,虽然谣言里头没提到具体内容。在签了几份保密协定(NDA)后,人们被聚在一个房间,准备听任天堂简报与展示。

任天堂的简报一如往常,开头先谈Wii的丰功伟业,还有他们对新主机有什么目标期许。他们希望新主机尺寸与Wii相同,并且不会发出什么噪音,如此一来“妈妈就不会在意它放在客厅”。听到这X心中突然有种不太妙的感觉,不过他忽略份感觉继续看简报。接着任天堂说“我们需要你们(游戏开发者)的帮助来确保WiiU的成功,并且帮助我们(任天堂)前进”,X表示这段话日后感觉起来无论对我们或是任天堂,都有着更深远的意义。

新控制器是以一个不具功能的外观原型,配上一个炫奇影片*的形式来展示。影片展现你能在新控制器上头做些什么,那看来让人非常兴奋。当时X等人满脑子都在想象他们的游戏配上这个新控制器能玩出什么花样。接着任天堂开始谈起新主机的内部细节,这时X意识到为何之前出现不妙的感觉。任天堂想要新主机又小又安静,他们就必须抑制风扇噪音,这表示冷却能力受限,CPU只能产生最小限度的热,这又表示频率必须保持在低速。

*可以参考2011年E3影片,虽然应该不是同个影片,但里头也展示许多Wii U控制器的用法。

根据比较与计算,WiiU看起来,至少在纸上规格看来,CPU能力明显低于Xbox 360,他们在会议上提出这点,任天堂响应说“对整体设计而言低功耗更重要”而且“CPU的其他特性能够弥补不足”。

展示过后,任天堂立即寄E-mail给各开发人员,询问看完后对新主机的设计与规格有何看法。“我喜欢控制器,但CPU似乎不太够力”几乎成了大家的标准响应。

展示过后的几周内,由于当时还未释出开发机给游戏开发商索取,没有真正的机器可供测试,所以大家就开始做其他的计算与评估,试着找出这台新机器的效能表现。甚至有人组一台用特制PC并配降低频率的CPU,以评估与测量他们所撰写的程序代码在新主机上的效能如何。再一次的,得到的答案几乎都是不够力去运行次世代游戏引擎,甚至跟Xbox 360/PS3对抗可能都有点吃力。尽管效能评估结果如此,X的管理高层还是因业务考虑,决定要推出一款WiiU游戏,所以X他们就必须实际去开发出一款Wii U游戏了。

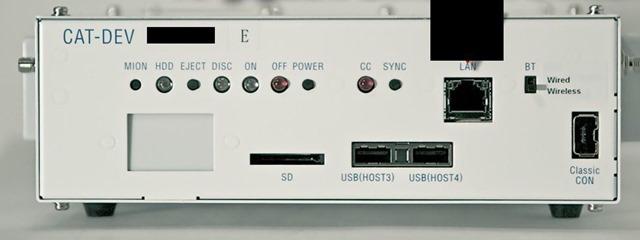

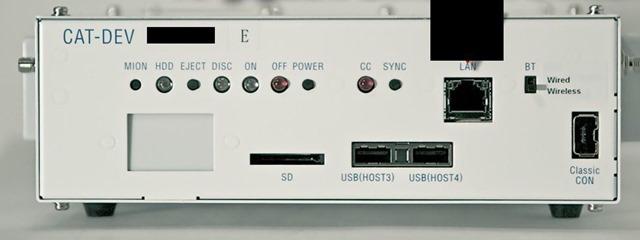

在X的开发公司表达要开发WiiU游戏的意愿后,开发工具包不久就到了。一如其他早期开发机一样,机体比最终设计要大台,上头也充斥着各式接头插座。他们把接头接上,为其更新到最新系统版本,然后试着写个"Hello World"等级的简单程序代码在上头执行,结果比想象中要困难。

Wii U的开发主机

X表示,做过那么多台主机,可能被成熟并可良好地整合入他们开发环境的成熟开发工具链(Toolchain)所惯坏。相较下,任天堂提供的Wii U开发工具链则是像处处刁难,让你难以编译与执行程序代码。基本上,任天堂有提供你一个已整合入Visual Studio的开发工具,但这大概只算是业界标准的而已*,问题是这Visual Studio根本无法执行,甚至更糟。X他们浪费很多时间在这问题上,尽管X有向任天堂回报。但最后他们是从也耗在相同问题一段时间的另一个第三方厂商那得到任天堂给的解决方法。

*Sony提供的PS4开发软件也是用Visual Studio,所以基本上三家都是用微软的Visual Studio。

终于,能在Visual Studio上头写程序代码,然后可以编译,很好!但问题又来了,编译时间相当慢,即使经过几次改版也是这样。例如你进行连接(Link)这个步骤,这意味着你在动作完成前,可以快乐的起身,泡杯咖啡、聊个天,再回到你的座位。连接在其他平台耗费时间是一分钟,但Wii U要数分钟(四分钟或者更多)。

四分钟听起来不久,但假如你是在除错或做大量变更,就会耗费更多额外时间,例如你对某个档案做10个改变,就可能让你等待超过50分钟,这浪费很多时间。

当程序代码写好,接下来要布署到主机当中并开始除错器(Debugger)。这部分的工具链,任天堂是采用Green Hills Software授权的软件。X说身为资深开发者,他用过很多种除错器,但这款还是让他惊讶。接口迟缓不说,不小心点到程序代码,就会停止执行,并恢复你所点击到之程序代码的所有变量值,你要花一分钟甚至更久时间才能恢复并继续执行。

以上所有事情都增加开发难度,并花更多开发时间。编译/连结/除错是X他们开发团队的家常便饭,因为这种问题就消耗了许多时间,也连带影响能在发售日前可完成的特色数量。

在此阶段另一个值得一提的事就是,在6个月时间里,他们陆续收到不同的新开发机,但没有一个会告诉你他与之前的有何不同。X他们知道新开发工具包必定修正了什么硬件错误,但文件里头就是不写修了什么,导致他们每回拿到新机子只好再测一遍程序代码,又额外消耗宝贵的开发时间。

另外以前曾有谣言说WiiU使用特制PC当开发机,甚至说里头用降频的Radeon HD 4850来权充Wii U的GPU。但事实上从他们从没见过这样的事,他们收到的开发机从来都是使用接近最终成品的芯片制作的特制硬件。

这阶段,游戏能在机子中执行了,可以开始为新控制器打造与开发特色。但进行不久后就遭遇(那极度"简洁"的)开发文件所没提及的问题,所以他们就先问了当地任天堂支持小组,他们也无法回答,就帮他们把问题转给日本总公司支持小组,之后就是等...等...等...

一个礼拜后,当地支持小组收到日本支持小组回信,就转给X他们,但信里头只有几句鳖脚英语,而且也没能真正回答到一开始问的问题。于是就要求他们再说清楚一点,这回又是一个礼拜才收到解答。X就问当地任天堂为何日本那边传来回复要那么久,是他们很忙,还是怎样吗?当地支持团队说不是,只是所有问题必须先翻译成日文才传给日本,日本那边以日文回答,所以回答必须要再翻译成英文才能传给X他们公司,这一来一往,加上时区相隔造成的日夜时差,所以每次回答都要拖上一个礼拜。

让游戏达到目标帧数就没什么有趣的事好提,大致上就是优化程序代码(CPU与GPU),若还不行就削减些功能特色,直到达成目标为止。削减功能虽然简单,但会对游戏造成很大影响。

在CPU的优化过程中,他们不得不削减些功能,因为正如当初的担忧-CPU并不够强。另外在Xbox360与PS3中应用的Power PC优化方式也不一定适用在Wii U上头(三台机器都使用Power PC为基础的CPU)。WiiU的CPU上有些有意思的特色能减轻负载,虽然在X开发的游戏中不一定全都派得上用场。但某些类型的程序代码能起重大的作用,例如因免于Load-Hit-Stores而得到最多4倍效率提升,还有因为乱序执行而得到的更高的IPC(instructions per cycle)。

而Wii U的GPU则是与CPU相反。GPU有足够能力,甚至有余裕来增加额外特色。X他们还一度考虑要用GPU来做通用运算(GPGPU)以弥补CPU不足,这也是次世代主机将要求的一个方向。但由于开发时间有限,加上任天堂官方没有指导范例,所以就不冒险做这个。X认为要是当初有更多时间,或是更庞大团队,或许可能真的会试试GPGPU,不过X目前以事后来看,当时在想办法挤出GPU最大效益,因此能做的可能也有限。Wii U的GPU比起PS3与Xbox360强劲,但远远不及PS4与Xbox One。

Wii U的GPU较PS3/Xbox 360强劲。某些游戏的确增加了PS3/Xbox 360版没有的特效。

另外X也听过由于Wii U使用DDR3 RAM,所以有人认为内存带宽比起Xbox 360与PS3可能会不足,但X说他们没有这种担忧,他们充分利用eDRAM与预读让GPU能保持最高速度。

游戏逐渐成形,硬件问题也解决了,X就把重心转到网络运作与新发表的Nintendo Network接口上头。他们很早就发现开发文件与系统代码上缺少网络运作相关的东西,他们问了任天堂,在历经见怪不怪的翻译延迟后,他们得到回复说,那些东西还在开发中,但不用担心,很快就会到位。

时间愈来越紧迫,那时X他们认为任天堂新的网络系统建设是新主机的重要基础,任天堂一定是建构完成与测试无误才会放出来,所以可以谅解这么些延迟。但他们还是必须设法做些基本测试,他们把几台开发机连在一起。但缺少许多Mii与好友功能等最后零售机会具备而开发机却没有的功能,根本无法试出现有的程序代码在未来“零售机的环境”究竟运作状况会如何。他们只能盲目摸索,希望写出来的程序代码能跑。

这时候,X他们得到一次机会能与一些资深的任天堂开发人员对谈,他们要与任天堂进行一场电话会议,因为任天堂要听取开发人员对他们Wii U开发工具链与开发体验的反应。在那场电话会议中,X得到了一个任天堂如何做事的有趣的内幕观察。

会议开始一开始很顺畅,X他们把遭遇到的问题反映出去,接着问网络功能什么时候出得来,任天堂回道,你们所需之新功能与OS升级会在主机发售前放出来给你们,但也仅此而已。对想建设一个与PSN还有Xbox Live竞争的大型网络系统,任天堂显然有些问题没有设想到。

X他们对任天堂给的回答有点意外,毕竟他们以为任天堂有大量时间可以完成那些功能,因为当时那些功能都已经公开发表好几个月了。所以当X他们在会议中更深入去问某些情境下Mii与网络会怎么运作,X他们一直使用PSN与Xbox Live是如何做同一件事为例子与参考来发问。双方对谈一段时间后,X他们被告知,别举Xbox Live与PSN为例子,因为任天堂开发团队里没人用过。X心想,那他们的问题该怎么对任天堂提供更多细节与解释呢?那场会议后,X认为任天堂在网络方面会非常非常辛苦,因为任天堂没想到实际情况会比他们预想中更复杂。任天堂想追上对手的系统,但没有足够的经验与体验在背后支持,该怎么成功?

最后,如任天堂所承诺,在WiiU全球发售前(夕),开发工具包的最终网络功能与OS系统升级终于到了。测试游戏必要条件终于到齐,他们可以开始更新游戏并着手测试了。

要测试这个部分,X他们必须先把开发机调成“零售机模式”,唯有这种状况下才会包含Mii与网络功能。但转换过程非常繁琐麻烦,让人觉得这根本还没完成。在零售机模式可以测试功能,看看功能运作是否达如期待运作无误,这也是要通过任天堂认证*的必要条件。不过在此模式下的除错功能非常有限。所以常见看到错误发生,却无法找到原因。身为一个开发者,你要做出抉择,并希望这是(未经完整测试的)主机系统所发生的问题,最终发售主机上头不会有相同错误。怎么一个简单操作怎么会都要漫长等待又容易出错呢?例如你要发出一个朋友要求个给另一位用户,但OS不支持这项功能,你必须在除错选单启动另一个程序才能送出需求。若有错误发生又没办法查出为何发生错误,这本身就是错误。

*游戏要在主机平台上发售都必须通过主机厂商的认证程序,各家的规矩不尽相同。

X公司开始问任天堂,只剩几周就要发售,OS还半开发中半完成,是要怎么发售?而那些已经制造好的主机又是要怎么拿到OS,还是我们拿到OS时间已经晚了,其实OS早就送到生产在线了。

答案在发售日那天到来浮现,任天堂的网络系统迟到,而且迟到很久。要完整存取任天堂的网络服务必须在发售日当天下载一个巨大更新文件,那些系统缺少的组件才会补齐,如果没有那个更新档,很多游戏的网络功能都会半残。

之后,X他们的游戏发售了。在媒体上收到很好的评价,X的高层检视销售数据看看辛苦投入得到了什么回报。结果简单来说,销售不太出色。但很幸运的有在第一时间收回投入的成本,虽然X公司的高层公开说会继续支持Wii U,但X觉得他们公司后续不太可能再开发WiiU游戏。

岩田聪,现任任天堂的社长

以上就是X的故事。而以下是X对目前Wii U发展的观察与想法:

首先针对越来越多游戏开发公司放弃开发WiiU游戏的现象:

可能因为过去开发工具与环境的不愉快经验影响他们继续推出下一款游戏。

任天堂在功能与技术支持上都忽视第三方厂商。一直以来都有种感觉,你若不是第一方厂商,很大程度会被任天堂忽视。因他们对任天堂的获益帮助不高,任天堂自己开发的游戏就能保住任天堂,第三方厂商游戏只是增加游戏阵容多样性罢了。

Wii U主机销售发售不久后就不理想。许多一般人在主机发售第一时间误解Wii U是Wii的一个周边。这个广泛的误解让主机没在开局取得任天堂所期望的成绩,连带阻碍其他开发商投入Wii U的意愿。(编按:看上面所贴的2011年E3 Wii U预告就能知道,任天堂过度集中在新控制器的功能上,当时让很多人误解Wii U只是Wii的新游戏手把)

错误时间点下的牺牲品。在WiiU主机发售的数月后,Sony就发表次世代主机PS4的消息,几个月后微软也加入战局。但别忘大型开发厂商可能会更早知道消息,甚至早于WiiU发售。

这些大公司会面临选择,移植一款现有游戏到一个能力受限,市场份额也有限的主机?或者,让开发团队在“真正”次世代主机去开发新概念与特色的游戏,并成为那些主机发售时同时上市的游戏?当你这样看就很好选了。

另外Wii U对任天堂第一方而言可能也不好过,因为这会是它们第一次从SD转换到HD。这种阵痛期,其他厂商早在PS3与Xbox360初期就已经历过了。转换到HD并非简单的事,许多厂商投入大批时间与金钱试图想适应下来,其中很多是失败且以倒闭收场。

任天堂内部游戏开发团队目前面临要在有限开发时间内为新主机拿出够吸引力的游戏。在这种情况下无可避免会在某些名作开发上不顺利,但还是很讶异任天堂去年的第一方游戏是如此稀少。

Wii U发表时一同展示的萨尔达传说作品画面。不过Wii U上真正的萨尔达新作至今尚未推出。

而WiiU究竟能否与PS4/Xbox One等次世代主机竞争呢?以性能来看,WiiU某些地方强于上一代主机(PS3/Xbox 360),某些地方扯后腿。若跟次世代主机比性能,那真是差得了远,性能根本不能比。

以一个非常简单道理来看,PS4耗电量比WiiU多100W,用得还是最新、效率高的28nm AMD芯片,对比Wii U,听说是来自于日本厂商Renasas的55nm处理器。

WiiU与次世代主机还有一丝相似之处,就是低功耗CPU搭一个更强许多的GPU。但把下一代主机游戏简单移植到WiiU上头的想法就是不可能。效能距离太大,而我们能在PS4与Xbox One上头见到的GPGPU ,在Wii U上只有4个旧型的着色器。

而毫无疑问的,任天堂第一方游戏会发挥Wii U的价值,因为每次都是这样。但对第三方开发者来说情况非常严峻,在不够优秀的开发环境与工具与缺乏财政补助鼓励的双重问题阻碍他们在WiiU上头发展。那就此离开吗?

就X个人看法,他无法确定未来的事。但就此情势继续发展,Wii U会一直这样少少的销售下去,除非有一款“杀手级游戏”诞生,可能是第一方,也可能是第三方创造的,不过还是不太可能赶上PS4与Xbox One的势头。而最近,如中国开放游戏机的消息可能影响Wii U发展。不过他认为这巨大的未经开发市场,里头工资普遍低落,热卖的可能也是Wii而非Wii U。

X说你永远不能低估任天堂,但根据他的经验与销售数据,任天堂正面临他近代最严峻的考验。

-----------------------------------------------------

总结来讲就是:老任觉得自己是大爷,搞的大家很不爽,于是大家也就不给老任开发游戏了

作者: shigeru 时间: 2014-1-24 22:04

posted by wap, platform: iPhone

看完了感觉老任内部管理出现了问题

作者: 取暖的刺猬 时间: 2014-1-24 22:35

引用:

原帖由 shigeru 于 2014-1-24 22:04 发表

posted by wap, platform: iPhone

看完了感觉老任内部管理出现了问题

作者: asdqwe 时间: 2014-1-24 22:37

posted by wap, platform: ZTE

只适合做玩具的公司...

作者: 古兰佐 时间: 2014-1-24 22:46

差不多,感觉任天堂就应该再死一回去。

作者: z19872002 时间: 2014-1-24 23:06

WiiU的后续主机不能太早也不能太晚出

作者: mikukon 时间: 2014-1-24 23:33

:D :D 我比较欣赏倒数第二句和最后一句

作者: matiechan 时间: 2014-1-24 23:34

posted by wap, platform: iPhone

耶诞节.....是台湾的翻译?

作者: shiningfire 时间: 2014-1-24 23:48

原文

http://www.eurogamer.net/article ... -u-the-inside-story

作者: 倍舒爽 时间: 2014-1-25 01:18

如此一来“妈妈就不会在意它放在客厅”。

不是说这种路线不妥,但这话就是不放老玩家在眼内了。。

作者: edgardavids 时间: 2014-1-25 01:46

WIIU万歳、任天堂万歳!

作者: edgardavids 时间: 2014-1-25 01:48

用WIIU的浏览器发帖怎么不会显示platform,太不来福了!

作者: eastwoodwest 时间: 2014-1-25 02:25

posted by wap, platform: GALAXY S IV CDMA

小厂style

作者: quki 时间: 2014-1-25 03:49

双方对谈一段时间后,X他们被告知,别举Xbox Live与PSN为例子,因为任天堂开发团队里没人用过。

你还别说,这也是日厂特色之一

当年神谷被采访有没有玩一些其他公司的ACT大作,神谷回答是从来不玩,因为玩了,自己的构思就会收到其他游戏的影响,不可避免的会去借鉴,或者避免借鉴对方特点,最后让自己的设计思路停滞不前。

这思路有三种可能,第一种是老任的游戏性第一,世界独一家,其他傻而大,但就是卖得好,核心游戏体验一级棒;第二种是,做完才发现傻逼了,自己觉得啥都很棒,结果谁都不认;第三种是,想出了一个自己觉得很牛逼的点子,结果游戏一出,玩家媒体评测出来,才知道自己想的创意,别人之前就做过了。。。

作者: 赤金册 时间: 2014-1-25 06:32

posted by wap, platform: Nokia

以前不是发过吗?

作者: boa2005 时间: 2014-1-25 07:23

索尼和微软向来就指望第三方在自己的平台上做游戏,无论是硬件、服务自然都做的好。

而任天堂的策略基本上就是靠自己,不太待见第三方也属正常。

对于我来说 有没有第三方无所谓的事,本来买wiiu 就是奔着任天堂自己的游戏来的。

作者: nkaito 时间: 2014-1-25 08:04

任天堂每年的新卒採用説明会 人山人海。一试通过的门槛更是高到爆表。一般C类大学就没什么希望了。

结果招来的“高材生”就开发出这么个开发套件?

看来,任天堂目前企业内部管理问题太大,不洗牌的话前景灰暗。

作者: aleckbell 时间: 2014-1-25 09:16

这里的任天堂显然指的是noa吧

作者: 超越怪的猫肉人 时间: 2014-1-25 09:27

引用:

原帖由 nkaito 于 2014-1-25 08:04 发表

任天堂每年的新卒採用説明会 人山人海。一试通过的门槛更是高到爆表。一般C类大学就没什么希望了。

结果招来的“高材生”就开发出这么个开发套件?

看来,任天堂目前企业内部管理问题太大,不洗牌的话前景灰暗。

欧美那些技术公司还是网络公司有几个日本人。。。。

要说任天堂管理有问题还不如说整个日本公司都有问题,就算是日本人自己向高层反应问题也得等,在你看来是很小的问题也得上面高层商量好几天再给个答案~

除非任天堂再出一个荒川实,别人荒川实即是高层又是混欧美,思维上都不是单纯日本人的思维,当年在NOA当家的话就和第3方还有经营策略上相当灵活,为任天堂开拓欧美市场立下了汗马功劳~

现在NOA没有说的上话的人,全部是靠日本总部决策

作者: eastwoodwest 时间: 2014-1-25 09:56

posted by wap, platform: GALAXY S IV CDMA

noa不就是表演,喷,喷,表演吗

作者: mingzhoutgfc 时间: 2014-1-25 10:13

本来就是小公司,玩不下去而已,所以想着法子省钱,未来都搞云游戏,任天堂怎么办,和谷歌微软比谁造的数据中心多?而且又是典型的日企,不改革没戏

作者: bull 时间: 2014-1-25 11:53

posted by wap, platform: iOS

看到日本公司典型的毛病,反应迟缓

作者: shigeru 时间: 2014-1-25 12:19

posted by wap, platform: UC

我猜是ubi的脏比u

作者: MegaDr 时间: 2014-1-25 12:33

posted by wap, platform: 小米

荒川实在的话,wiiu没准真能像n64一样力挽狂澜

作者: Nemo_theCaptain 时间: 2014-1-25 13:37

引用:

原帖由 nkaito 于 2014-1-25 08:04 发表

任天堂每年的新卒採用説明会 人山人海。一试通过的门槛更是高到爆表。一般C类大学就没什么希望了。

结果招来的“高材生”就开发出这么个开发套件?

看来,任天堂目前企业内部管理问题太大,不洗牌的话前景灰暗。

更何况任天堂的“一流”在日本都不算一流,整个公司上下全部缺乏高清经验,这谁都知道

PS4?从软件到硬件都是SCEA主导的,不关日本总部什么事引用:

原帖由 eastwoodwest 于 2014-1-25 09:56 发表

posted by wap, platform: GALAXY S IV CDMA

noa不就是表演,喷,喷,表演吗

山内老头把这俩人清理了,几年后雷吉这二逼大猩猩上台,NOA才变成喷子大本营

作者: naughtyben 时间: 2014-1-25 17:00

posted by wap, platform: iPhone

n64,ngc 时期死不去是因为当年pc硬件和游戏还没突破,现在不说pc甩10条件街了,还有各种平板只能手机,这次淫天堂只能吃瘪了吧

作者: 沉默の狙击手 时间: 2014-1-26 10:03

现在的NOA就是个纯销售分部。大猩猩只能当当日本的跟屁虫。

想N64跟NGC年代,老山内都考虑过总部搬到美国,再看看现在。。。

任天堂简直就是逆时代潮流而动的典型

作者: 企鹅弹吉他 时间: 2014-1-27 12:34

posted by wap, platform: Motorola (DROID2)

看来可以省钱了,谢谢各位的信息。

技术不行人气不行第一方再牛逼也终究没用的。

想起了二战波兰骑兵用马刀砍德国坦克。。

作者: 民工头子 时间: 2014-1-27 12:39

其实三个字就可以形容:懒蠢贪

作者: sarion 时间: 2014-1-27 12:47

必须死,不用多说了

作者: 野生蘑菇 时间: 2014-1-27 13:30

女婿不给力啊,当年应该造反的,也许现在就是另外的光景了。

作者: sisik 时间: 2014-1-27 15:31

引用:

原帖由 野生蘑菇 于 2014-1-27 13:30 发表

女婿不给力啊,当年应该造反的,也许现在就是另外的光景了。

且他的太太夹在两人中间,心里会更难受。

当年荒川是恋爱结婚的,不是看上山内的钱,

且美国任天堂初期是荒川夫妇俩打拚出来的,

夫妇的感情是很深厚。

岩田也没错!Wii及NDS赚爽了。

岩田是错在太信任宫本茂,软硬件都他一手去掌控,

因为宫本脱离技术巿场太久了,导致硬件性能偏低,游戏开发人员评估过低,

导致跨平台不来,自家游戏延迟连连.

岩田最大的过失是不及早修正山内对三厂的政策,

导致Wii及NDS沦为厂商PS360游戏的奶粉钱,(因为没厂商希望老任再度独大)

之后手机及平板兴起,中小型游戏转平台,

之后的3DS及WiiU就自然没前代那么风光。

作者: killmesoftly 时间: 2014-1-27 16:01

造反?

日本的企业文化不允许的

真这么干你会发现你所有的社会关系都会垮掉

荒川还是离开人体堂,自己在美国干比较好

作者: killmesoftly 时间: 2014-1-27 16:02

另外,我倒觉得Wii U和Wii之间的品牌承接做得太差了

作者: 蛇酱 时间: 2014-1-27 16:55

posted by wap, platform: HTC

所以在wii风靡的这么多年里 老任的新主机开发到底都做了些什么?

作者: zo 时间: 2014-1-27 17:30

,别举Xbox Live与PSN为例子,因为任天堂开发团队里没人用过。

作者: ppigadvance 时间: 2014-1-27 20:40

posted by wap, platform: SONY (Z1)引用:

原帖由 @quki 于 2014-1-25 03:49 发表

双方对谈一段时间后,X他们被告知,别举Xbox Live与PSN为例子,因为任天堂开发团队里没人用过。

你还别说,这也是日厂特色之一

当年神谷被采访有没有玩一些其他公司的ACT大作,神谷回答是从来不玩,因为玩了,自己的构思就会收到其他游戏的影响,不可避免的会去借鉴,或者避免借鉴对方特点,最后让自己的设计思路停滞不前。

这思路有三种可能,第一种是老任的游戏性第一,世界独一家,其他傻而大,但就是卖得好,核心游戏体验一级棒;第二种是,做完才发现傻逼了,自己觉得啥都很棒,结果谁都不认;第三种是,想出了一个自己觉得很牛逼的点子,结果游戏一出,玩家媒体评测出来,才知道自己想的创意,别人之前就做过了。。。

| 欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) |

Powered by Discuz! 6.0.0 |